まずは、働き方改革がこれほどまでに叫ばれている背景についてみていきたい。

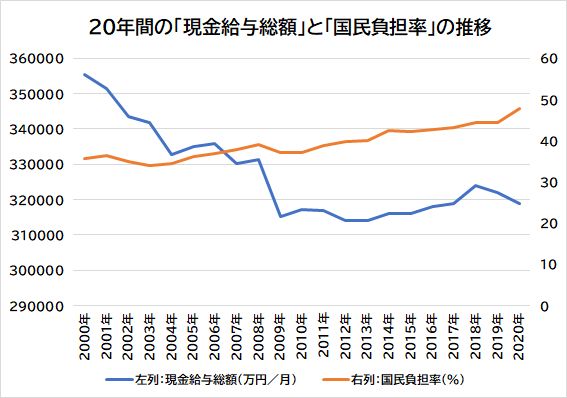

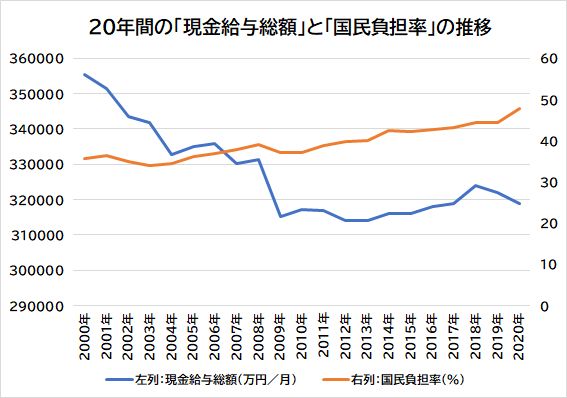

まずは以下の図を確認したい。

出典:厚生労働省『労働経済白書』『人口動態統計』、総務省『統計局人口推計』、財務省『国民負担率』、内閣府『国民経済計算』より筆者作成(元記事 より再掲)。

実質GDPは20年で8.2%の成長を見せているにも関わらず、給与はこの20年で1割以上も下落した(89.86%になった)。一方で、国民負担率は12.3ポイントも上昇している。大幅な可処分所得の減少だ。

20年でわずか8%という超低率の経済成長の果実は「給与減」「国民負担率増」でスポイルされているため、景気回復の実感などないのが当たり前で、むしろ生活は格段に苦しくなっているといえる。そこへきて、資源高による物価高が追い打ちをかける。

この状況において、過去20年で人口は0.6%(ピークの2008年比では14年で-1.5%減)の減少に転じた一方、労働力人口は102.5%とむしろ微増。一方で出生数は、119万人から84万人へと20年で35万人も減少。これは率にして何と「約3割減」というとてつもない数字になっている。22年上期の出生数はついに40万人を割った(前年よりも5%ショート)というから、いよいよ「出生数80万人割れ」も現実味を帯びてきた。わずか6年ほど前に「出生数100万人割れ」が騒がれたばかりなので、とてつもない勢いで少子化が進行していることが裏付けられている。

経済が拡大して当然の人口ボーナス期(1960年代~90年代半ばまで)はとうに過ぎ去り、これまでの「販路を拡大して、作れば売れた」時代の常識は通用しない。内需はとうに冷え込んで業績が上がらないのに、これまでと同じような働き方をさせれば「ゴールが見えない地獄」に陥り、従業員は適応障害やうつ病を発症し、組織はますます疲弊していく。

人口ボーナス期とは、生産年齢人口の比率が高く、人口構造が経済成長にプラスに寄与する時期を指す。安価な労働力で世界中の仕事を受注できる一方、高齢者比率が低いため社会保障費の負担が低いため、その原資を社会資本(インフラ)整備や研究投資に回せることから、爆発的な経済成長を行うことが可能だ。これが「ボーナス」と呼ばれる所以である。

国民所得が上昇し、国民の多数(中間層)が豊かになってくると、徐々に子どもが労働から解放され、教育投資が盛んになってくる。すると、高学歴化が進行し、賃金も上昇。晩婚化・非婚化によって少子化が進行する。また医療や年金制度など老後のセーフティネットも充実するため、平均寿命が伸び、高齢化も進んでいく。この過程で経済成長は低成長の時期を迎えていく。

一度人口ボーナス期を終えると、二度と人口ボーナス期はやってこない。日本は、90年代半ばから完全に「人口オーナス期」へ突入した。

オーナスとは、「重荷」や「負担」の意。人口ボーナス期とは逆に、人口構造が経済発展を阻害する時期を指す。労働力人口が減少し、圧倒的大多数の引退世代を支える社会保障制度の維持が難しくなる。ボーナス期の経営手法(安価な人件費を頼りに、世界中の仕事を請け負う)が通用しなくなることから、根本的に経済の運営構造を転換していかなければ社会が機能不全になる危険性がある。

政策としては、長期的には、少子化対策によって将来の労働力人口を確保することが不可欠である。しかし、もはや有権者の3割が年金受給者である「シルバー民主主義国家」である日本は、真に「少数派」である若年層を優遇する政策が取られにくいことは周知のとおり。

そこで短期的には、弥縫策ではあるが生産年齢人口でありながら労働市場に参入できていない層(女性、障碍者、育児・介護者など)を労働参画させていく必要がある。これが狭義での「労働の多様性」につながっていく。

企業としては、これまでの(昭和までの)働かせ方が通用しないということを強く意識し、ボーナス期の戦略を転換していくことが不可欠となる。これができた企業は辛うじて生き残り、転換に失敗した場合は(人材不足で)消滅する危険性もあるのが人口オーナス期の恐ろしさであるといえる。

人口オーナス期になり、「頑張れば売上が立った」時代はとうの昔に消え去り、「頑張って働いても、方向性を間違えれば一向に成果が出ない」時代に突入した。大きく分けて、次の3つの要素が「昭和の働き方」からの転換を迫っているといえるだろう。

過労死や過重労働、パワハラはもはや人権問題として企業経営の根幹を揺るがす問題となってきた。「残業」や「加重労働」、はたまた「全国転勤」といったものまで、"社員の善意"に頼った経営はもはや許されない。

人材不足の折、妙齢の女性を抱える職場は、出産・育児休暇で彼女の「穴埋め」を補充なしで誰かが行うという「圧力鍋状態」を経験する。もはや、「均質の人が、同じような仕事を抱える」という職場の仕組み自体に無理が生じている。多様な働き方をもつ、多様な人材がチームとなってプロジェクト単位で業務を遂行するような組織編成も柔軟に行われるべき時代となっている。

デジタル化、ICT化、AI化の進展は怒涛の勢いで進んでいる。旧態依然としたオフィスで、上司の「決裁箱」に紙の書類を入れて、その決裁を待つ-などと悠長なことをしているようでは、グローバルな競争に打ち勝てるわけがない。本当に「オフィス」で働くことが必要なのか、柔軟な働き方はできないか。これも重要な検討すべきファクターの1つなのである。

政府の「働き方実現会議」(2016年)では、次の9点が「課題」として議論された。その後の法改正なども、基本的にはこの課題意識を論拠に展開しているものとみてよい。

2019年の労働基準法改正や2020年のコロナ禍を契機とする「働き方改革」のポイントは、大きく次の2点が挙げられる。

2019年の労基法改正は、「働き方改革」の本丸であった。これを機に一挙にオフィス改革、残業改革などが進んだ企業も多いのではないか。ここでは、労基法改正のポイントを挙げる。

「働き方改革」が推進されてきた背景を確認したところで、働き方改革の実際に着目して論じてみたい。

電車で「時差通勤」を呼びかける広告を見るたびに、私は思う。「通勤時間を決めているのは、労働者ではなくて、経営者だ」と。いくら労働者に「時差通勤」を呼びかけたところで、それはただのポーズ。ほんとうは経営者がフレックスタイムを決断するべき話なのである。

働き方改革は、「働き方」という表現からも、放っておくと社員個人の「働き方」や「休み方」の改革にしばしば矮小化され、個人のスキルアップや職場のテレワーク推進などでお茶を濁すことも多いのが残念ながら実情である。

しかし、本来の「働き方改革」とは、まず何よりも「経営者」に、旧来のビジネスモデルの転換を要求するものでなければならない。すなわち、人口ボーナス期の「販路を増やして、売れば売るだけ売れた時代」の、いくらでも人がいた時代のカビ臭いビジネスモデルから脱却し、「人材」という得難い貴重な資源をいかに大切に使っていくか、という方向に転換していく必要があるのだ。

「人材」の持っているものは「スキル」だけではない。「時間」という資源を等しく具備している。この資源を尊重し、いかに大切に使うか(サービス残業、無駄な出張や会議などはもっての外だ!)が、企業経営の今後を占うことになるといっても、過言ではない。

こうしてみると、働き方改革は「経営戦略」そのものであることが見えてくる。すなわち、長時間労働を是としてきた企業のマインドセットをチェンジし、生産性の高い働き方、多様で柔軟な働き方(場所や時間の柔軟性)、選択可能な働き方(時短勤務、週3日勤務、副業など)によって、人材の「時間」を自律的なものとし、経営のパワーに転換するべきということになる。

働き方改革に着手する場合は、経営陣の強い意志(リーダーシップ)、柔軟な働き方を担保する環境整備(投資)、そして中間管理職から従業員までの納得(マインドセット)が不可欠になってくる。

リーダーシップは、「経営の意志」として本気かどうか(流行で言っているだけではないか)の試金石でもある。働き方改革の実績そのものをKPIとして評価することは当然として、ただやみくもに「フリーアドレス」や「テレワーク」をはじめるというよりは、「何のため」の働き方改革なのかのビジョンを示し、アクションプランやロードマップを策定し、率先して改革の旗印を振ることが不可欠になってくる。意外と旧態依然とした取引先や顧客が現場レベルでの改革を妨げるということは往々にしてあるので、取引先への理解を得ることが不可欠であることも付言しておきたい。

環境整備は、実際の「投資」のフェーズである。フリーアドレス化によって個人持ちのモノを減らす、オフィスを減床する、といったハード面の整備のみならず、社内のITシステムをテレワークが可能なように堅牢化する、テレワークに応じた賃金制度(テレワークの手当、通勤手当の改革など)といったソフト面の整備も必要となる。これらは、アクションプランやロードマップによって、定期的に進捗が確認され、社員全員に随時共有されていることが望ましい。

リーダーシップと環境整備が整ってはじめて、社員は「本気」を感じるようになる。社員は、そして中間管理職は、ビジョンが腹落ちして、真に楽しみながら「働き方改革」に臨めているだろうか?「やらされ」の改革は続かない。効果検証のため、定期的に匿名のアンケートを実施してみるのもよいだろう。アンケートの項目をそろえておくことで、改革の進捗との定点観測が可能になる(ちなみに、働き方改革を行った直後は混乱や不慣れもあってアンケートの評価がいったん下がることが多いと聞く。社員アンケートの数字は忖度がいくらでも可能なものだから、それだけを鵜呑みにすることがないようにだけしたい )。

人口ボーナス期において当たり前とされてきた長時間労働は、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因となるばかりでなく、男性の家庭参画を阻み、主に女性のキャリア形成を棄損する要因となってきた。「残業が多いこと」「睡眠時間が少ないこと」「多忙であること」を自慢し、それが社会人として当然といった価値観は、「これまでとは比べ物にならないほど少ない員数で社会を維持する」必要が生じる人口オーナス期においては、旧態依然とした過去の遺物として、徹底的にスポイルしなければならない代物である。「働けば働くほど、売上が上がって、取り分も増える」時代はもう二度と来ないのだ。

今こそ、長時間労働の悪弊を是正し、労働の質を高めるとともに多様なライフスタイル・働き方を許容することが、人口オーナス期における生産性向上の鍵になるのである。すなわち、「一律、量の追求、他律型労働」から、「多様で、質を追求し、自律的に働く」ことができる社会をかたちづくっていかなければならないのである。

この意味では、働き方改革の進展は、結果として生活の改革にもつながっていく。

パイがどんどん拡大していく人口ボーナス期は、均質な「サラリーマン」が平日の決まった時間に決まった場所(オフィス)で長時間働くことで家計を支える一方(ワンオペ労働)、女性は専業主婦として家庭を守ることに専念する(ワンオペ家事・育児)ことがロールモデルとしてもてはやされてきた。しかし、パイが縮小する人口オーナス期に突入すれば、多様な人材が多様な場所や時間軸で働き、夫婦があたかも一つのチームとして活動する(労働も、家事も、育児も)ことが標準化することになる。必要に駆られて、という部分はある。そうでなければ社会が持たないところまできている、と解釈することも可能だろう。

いずれにしても、働き方改革は、生活や暮らしの改革にもつながっていくのである。

猛烈な勢いで少子化が進行している。既に団塊ジュニア世代の女性の出産適齢期は終焉に向かっている。すなわち、出生率が多少上がったところで出生数が劇的に増えるということもほとんど見込めない。日本人が1億人を割ることも時間の問題だ。

やや古いが、厚生労働省の調査(2015年)「21世紀成年者縦断調査」によれば、「1人目が生まれた時に、夫が家事・育児に参加しない(できない)」と、「第2子」が生まれていないというデータが示されている。少子化対策に有効なのは、第一に「適齢期の結婚推進」であることは論を俟たないが、結婚している夫婦に必要なのは「男性の育児・家事参加」であって、これは「男性の働き方改革」(労働と家庭の両立を担保する)が必要であることに他ならないのである。

繰り返しになるが、人口構造的に「いくらでも売るだけ売れた」時代においては、次のような働き方が経済成長、そして社会構造の維持に有効であった。

*男性が働き、女性がそれを支える

長時間労働に適合する体力、重厚長大な「生産」に要する筋力など、肉体的に強靭な男性に優位な労働環境である。

*なるべく長時間働く。働けるだけ働く。

大量生産によってコストを下げ、「よいものをより安く、より早く、よりたくさん」市場に供給するためには、使った時間そのものが成果に直結する。

*均質化された人材が、効率よく働く。

モノ不足社会では、規格化された商品・サービスを大量供給することでニーズを満たすことが可能。労働力が常に供給されるため、一定の条件下で従業員を一律管理することがもっとも効率的。また終身雇用・定期昇給を保証する代わりに長時間残業や転勤などを社員の選別に活用し、「企業によって都合の良い」人材を育成することができた。

しかし、人口構造的に「作っても売れない」時代においては、次に様な働き方をしなければ、社会構造は維持できないし、経済も成長することがない。

*(働ける人は)みんなで働く

労働力が慢性的に不足。使える労働資源をフルに活用することが求められる。サービス化、頭脳労働化、軽薄短小な「ソフト化」、IT化によって単位生産量当たりの肉体酷使も縮減されており、女性も参入しやすい業種が大幅に拡大している。

*働き過ぎない。必要なだけ働く。

経済成長のインパクトに比べて人件費が高止まりし、労働時間も売上とまったくリンクしなくなるので、長時間労働に対する企業側の誘因が消失する。効率よく「必要に応じて働く」ことでしか、生産性が向上しないことになる。また、取り扱っている情報量が「電話、FAX」の時代とは比べ物にならないほど多い現代においては(例えば外回りの営業にとって、ポケベル→公衆電話で連絡をしていた時代と、いつでもどこでもチャットで呼ばれる時代とでは、どちらが単位時間当たりのインプット・アウトプット量が多いかは自明である)、「健康」という観点からも長時労働は望ましいものではない。

*多様な人材が、協力して働く。

労働力が慢性的に不足しているので、硬直化した条件では労働力が確保できなくなる。終身雇用・定期昇給という「アメ」がなくなった以上、「長時間残業」「転勤」といったものは単なる「苦行」でしかなくなる。育児や介護、難病や障害を抱えていても、それが労働の障壁にならないような環境整備が不可欠。また市場そのものが「規格化」されたものに倦んでいる状況なので、多様な人材の様々なアイデアを商品の開発に活かしていく必要がある、という点でも人材の多様化は重要なファクターとなるであろう。

これまでの多くの企業の勝ちパターンは、人材という観点で見ると「時間的な制約のない人材」が、働けるだけ働いて業務を推進するという形態を取ってきた。大企業であればここに、「場所の制約がない人材(転勤族)」も加わるだろう。多分に、「時間や場所の制約がない人材」に業務が偏重するという広義の属人型の人事構造であったといえる。

しかし今や、「時間的な制約」や「場所の制約」がまったくないという人材は稀有である。育児・介護時短、フルタイムが可能でも育児・介護中、週に数回は保育園や習い事の送迎を夫婦で分担、病気や障害による在宅勤務・・・と、様々なものを抱えているのがむしろ「普通」である。生まれてから「経済発展」を知らない若手世代(なにせ、失われた「30年」なのである)に至っては、会社に何も期待していない(責任だけが重くなるので出世も望まない)ので、長時間労働をするという発想が端からないというケースもある。時間の制約がなくても、家庭事情で転勤ができない、出張ができないというケースもあろう。時間外労働があまりにも多かったり、意に反する転勤や異動が多すぎたりといった理由で離職する人も多い。

すなわち、「時間制約」や「場所制約」のある人材の勤労意欲を高めることが不可欠であり、それはすなわち、多様な人材がそれぞれの「強味」を持ち寄って1つのプロジェクトを完成させていくというような、チーム型・プロジェクト型・アメーバ型の人事構造をとっていく必要があるのだ。

生産性は、「投下資源(コスト、人件費、時間など)当たりの利益の度合い」と言い換えることができる。40時間残業をするAさんと、ノー残業のBさんとで稼ぐ利益が同じであれば、圧倒的にBさんのコストパフォーマンスが高いということになる。さて、働き方と生産性とは、どのようにリンクしていくのであろうか?

働き方改革の本丸は、「労働時間の縮減」にある。人口オーナス期において生産性を下げ、WLBを棄損し、社会に閉塞感をもたらしている諸悪の根源が「必要以上に」労働をするという社会の因習にあると目されているからなのだが、結局、長時間労働を是正するための様々な取り組みそのものが、働き方を見直す(もう働けば働くほど儲かる時代じゃないんだから、必要なだけ働いて、持続可能な形で生きていくということ)契機になるということであろう。

そもそも、生産性(効率、能率)という観点から見ると、「しっかり休めている人ほど、生産性は高い」という(よく考えると当たり前の)事実が導出される。平日に残業が多く、慢性的に睡眠不足が続いており、休日は寝て終わってしまう-というような生活をしている人は、結局常に集中力が低下し、「残業しなくては仕事が終わらない」という悪循環にハマってしまうことになる。長時間労働が長時間労働を呼ぶという負のスパイラルだ。

「その日の疲れは、その日のうちに解消」が、実は持続可能な働き方をしていく上でもっとも重要な考え方であるといっても過言ではない。しっかりと眠らなければ疲れは蓄積していくばかり。これは、ワーカホリック状態で「好きで長時間労働をしているんだ!残業して何が悪い!」というタイプにも当てはまる(そしてこれが一番危険)。

そもそも集中力は、起床から13時間程度しか継続しないという説もある(朝7時に起きたとしたら、夜8時にはその日の集中力が持たないということ)。ただでさえ疲れている夜(残業中)の労働生産性は極めて低く、「飲酒をしたレベル」の集中力しかないともいう。集中力をフルに発揮できるのは言うまでもなく「日中(特に午前中)」であって、その時間帯をどう有効に使うか-が、実は生産性向上・残業縮減の鍵になってくるということになる。

人はみな違う。「ダイバーシティ」という言葉が独り歩きして、「多様な人材を入れる」ことが目的化してしまっては元も子もない。「人材の多様化」は「手段」であって、それ自体が目的ではない。あくまでも「生産性」と「幸福度」の高まりのいち要素としての「多様性」でなければならない。すなわち、多様性は生産性向上や幸福度向上の「十分条件」であるということだ。「必要条件」ではない。

言ってしまえば、どんなに従業員が均質化されたように見える企業であっても、一人一人の個性は違う。公平性や全員満足という「制度」は幻想で、ほんらいは「それぞれが望む働き方や報酬体系が実現することで、従業員が安心して労働に専心でき、業績が上がる」ことが人事制度の目的といっても過言ではなかろう。

「それぞれが望む働き方や報酬体系が実現することで、従業員が安心して労働に専心でき、業績が上がる」ことが人事制度の目的とおくと、これはすなわち、「生産性」と「幸福度」をともに高めていくという課題に帰結する。「生産性」とは、とどのつまり「会社の商売の仕方」のことを言っているに過ぎない。従業員にとってより切実なのは、「幸福度」(生活や人生に直結する)である。持続可能な企業経営にとっては、「生産性」と同時に、企業を為す人材の「幸福度」を同時に高め、人材定着と業績向上の二兎を追っていく必要があるのである。

「生産性が低い」とは、すなわち「商売の仕方が古い(人口ボーナス期のまま)」ということだ。ICT化、AI化、DX、コト消費、サブスクリプション化・・といったビジネスモデルの変革にそもそも対応できているだろうか?そして、業務の仕方そのものが改革されているだろうか。判子と決裁箱の文化、会議、コピー、FAX、残業などに旧態依然とした「文化」は残っていないだろうか。「本当にそれが必要か」ということは、実は中にどっぷりつかっていると本当に分からなくなる。ゼロベースで見直すというのは、本当に難しいことなのだ。

「幸福度が低い」とは、すなわち「個人の能力(魅力)を活かしていない」ということだ。年功序列、学閥主義、副業禁止、転勤といった表裏の人事制度の問題もあれば、同一労働同一賃金に反する格差(正規・非正規、地方と都会、職種間格差、本社と現場の待遇差など)もあるだろう。そしてここの本家本丸が「労働時間」の問題に他ならない。長時間労働、休日出勤の常態化、定時後・休日の電話やメール対応(「つながらない権利」)といったものが挙げられよう。制度が個人の要求にそぐわないとき、(その個人にとって)幸福度は下がっていくことになる。

生産性を高めることは、商売の仕組みを変えていくことに他ならない。ICT化を進め、ブランディングを強化し、刈り取るというよりは長くお付き合いして”徐々に果実をいただく"商売をしていくこと。そして社内の旧弊を改善していくこと。ここからスタートしていくしかない。

幸福度を高めることは、商売の仕組みを見直すのと同時に、個人個人にフィットした働き方の許容が広がるように、仕組みを改革していくことである。多様な個別ニーズを「知り」、会社として適応できる範囲でアジャイルに制度を見直していくべきだ。働き方が多様化すると、個人技や「属人化した業務」が減っていく。なぜならば、(あるプロジェクトを)一人で抱えることが難しくなってくるからだ。仕事は自然と、「個人が抱えるもの」から「チームで分け合う(shareする)」ものに変化していく。

するとどんなことが起こるかというと、必然的に情報の共有(やるべきことの可視化)が進むようになる。その過程で業務フローがシンプル化し、業務が標準化され、役割分担もより「個人の特性」を活かす形で最適化されるようになる。属人的でブラックボックスだらけの仕事がなくなり、業務が(個人ではなく)チーム単位で最適化されていく。これこそが、「個人の幸福度が高まり、生産性も高まっていく」業務の改革に他ならない。

「働き方改革を担うのは、私たち一人ひとりです」と青臭いことを言うのは簡単だ。そしてこれは事実なのだが、これをもう少し分解して論じてみたい。

働き方改革をロジカルに分解してみると、人事制度やICTへの投資など「仕組み」の整備からはじまり、最終的にはそれが「風土化」するところを目指していく一連の流れということになる。現場の従業員レベルで改革のはじめの一歩に着手することは非常に困難であり、最初は間違いなく、経営陣(トップ層)の意志が不可欠になってくる。トップ層が意志として「働き方改革」を打ち出し、中間管理職にその意志を徹底的に伝え、従業員に浸透させていくのがもっとも重要な流れになる。手法として従業員にアイデアを出させるというのは、この流れの中において有効であって、トップや中間管理職が本気でないのに、従業員だけに意識改革を迫るというのは筋が違っているのだ。

トップ層の仕事は、大きく分けると2つある。1つが「枠組みの決定」だ。どんな形で人事制度設計をするのか、評価・報酬体系はどうするのか。どんなツールをつかうのか。定期的なサーベイや進捗の確認、アクションプランとロードマップの作成、予算化・・・行うべきことはごまんとある。ICTへの投資、オフィスの集約計画・テレワーク環境整備など「カネ」のかかる投資案件も多い。管理職への導入教育・支援の仕組みづくりも不可欠だ。これらは、まずはトップが「経営の意志」として示していかなければならない。改革の規模が大きくなれば、5年単位、10年単位のストーリーになることも決して大げさではない。

もう1つが、「継続的なコミットメント」である。「号令を掛けたら終わり」ではなく、改革の旗振りをしていく必要がある。「経営の意志」としてときには(反対する層に)強制力を発揮しなければならないこともあるだろう。中間管理職、そして従業員に至るまで、こびりついた旧弊を改革していくことは生半可なエネルギーでは成し遂げられない。粘り強く「トップメッセージ」を発信し続ける必要がある。「何のために働き方改革をするのか」「何をするのか」「働き方改革の先に、何があるのか」を語るのである。

意外と抜けがちなのが、取引先との関係性づくりである。今までは20時くらいまでなら平気で対応してくれていた会社が、何も言わずにいきなり「17時以降、誰にも連絡がつかなくなった」というのでは、信頼問題にまで発展してしまう。現場に取引先との関係改革を任せてしまうと、いくら「ノー残業」を言ったところで、休日対応、残業対応、なんでもござれ(隠れて)になってしまうのが関の山である。ここはトップが直接、取引先に「折衝」すべきことだと心得たい。そんなトップの姿をみた従業員は(ある意味中間管理職に一番響くかもしれない)、トップ層の「本気」を感じることだろう。

このトップ層の動きを受けて、中間管理職は「チームの働き方改革」を進めていきたい。率先して多様性を受け容れ、個人最適ではなく「全体最適」の観点で個人の能力に応じた役割分担(資源の適正配分)を行う。(無尽蔵ではなく)有限の時間と仕事を組み合わせた業務設計も必要だろう。適切なジョブローテーションによる業務の脱属人化を進め、業務の効率化を進めていく。当然ながら取引先との「折衝」も重要な管理職の仕事である。これらは、上司と部下、部下同士の綿密なコミュニケーションがあってはじめて成立する。「相手を知る」ことなくして、適性な資源配分は不可欠だからだ。大変骨の折れることだが、しかし、この累積によって、チーム内での「心理的安全性」を向上させていきたい。

これらの制度的・心理的担保を背景に、はじめて従業員は「働き方改革」を「自分ゴト」として受け容れていく。個人レベルでは、(無限ではなく)限りある時間の中で仕事をどう組み立てていくか、という創意工夫が不可欠になる。リソース配分が偏っていると感じた時には上司と「折衝」し、「自分にとって」成果を最大化できる働き方をどんどんと提案していこう。これも重要なコミュニケーションなのだから。